Oggi, per una volta, niente fotografie: quelle purtroppo si sono perse nelle pieghe del passato.

Oggi solo parole, per raccontarvi il fascino di un viaggio in Mali nel secolo scorso, effettuato solo pochi anni dopo quello di Cees Nooteboom, uno dei miei scrittori di viaggio preferiti.

Caro Cees (può un tuo affezionato lettore assumersi l’ ardire di darti del tu?)

Tu a Mopti ci sei andato in aereo, io in pinasse. Ho goduto del suo ritmo lento, ammaliante, quasi ipnotico lungo le acque basse e limacciose del Niger, che è un fiume strano, molto Africano mi verrebbe da dire, per la sua lentezza e per il suo non puntare dritto all’ obiettivo: nasce a 200 chilometri dall’ Oceano Atlantico e nello stesso mare muore, ma dopo un giro di oltre quattromila chilometri!

Ed inoltre ha un delta, ma non alla foce…

Ma andiamo per ordine.

Bamako

Bamako è un ricordo di sabbia rossa e scarafaggi nel materasso di paglia, che quando ti rivoltavi nel sonno non riuscivi a capire cosa fosse a crepitare.

L’ aeroporto aveva acceso le luci della pista solo per il nostro aereo, un antico 727 che proveniva da Algeri ed aveva fatto scalo a Niamey. Noi sedevamo nel settore non fumatori, ovvero la parte destra dell’ aereo. A sinistra c’ erano i fumatori.

Prima ancora di aver esaurito l’ attesa per il controllo dei passaporti e dei visti (in Africa non si può mai parlare di fila), le luci erano già spente ed intorno a noi regnava il buio, rotto soltanto dalle lampade fioche poste sulle scrivanie – quasi dei banchi di scuola – dei poliziotti.

Non abbiamo trascorso molto tempo nella capitale dedl Mali. Giusto quello necessario per cambiare la valuta, fare i nostri acquisti di generi di prima necessità ed organizzare il viaggio, ovvero trovare un barcaiolo ed una pinasse. Ma oltre al ricordo del nostro ineffabile letto crepitante, mi restano immagini di belle donne eleganti nei loro vestiti tradizionali e di una zuppa di cipolle che si traduceva in acqua bollita nella quale galleggiavano due cipollotti interi, quasi commoventi nella loro bianchezza.

Il Niger

La lentezza del viaggio per fiume offre noia e punti di vista diversi.

Dalla nostra postazione privilegiata abbiamo potuto ammirare uno degli spettacoli più surreali che io sappia immaginare. Un traghetto, una di quelle arrugginite nonne delle acque che solcano i fiumi africani, si era arenato su un banco di sabbia. Era una nave di dimensioni notevoli per essere adibita alla navigazione fluviale, più alta di quello che di solito ti aspetto da imbarcazioni di questo tipo. Era talmente carica di ruggine da aver assunto lo stesso colore delle acque del Niger. Chissà come aveva fatto il comandante ad andare a sbattere su quel banco. Forse per una distrazione, forse si trattava di un ostacolo nuovo, appena creato dal fiume e dal vento. Fatto sta che il traghetto era assolutamente fermo, immobile, bloccato, e dalla poppa si intravedeva, da lontano una linea nera, formichine che sembravano immobili, come se osservassero la scena.

Invece no, avvicinandoci abbiamo poi visto che quelle formichine erano persone, vestite nei multicolori abiti dei Maliani. Erano i passeggeri del traghetto, tutti con l’ acqua fino alla vita, in fila a spingere, a spingere la nave per tirarla fuori dalle sabbie!

Ma non è stata questa l’ unica sorpresa che ci ha regalato il fiume.

Innanzitutto, il deserto sulle rive.

Hai voglia a dire Sahel, ci sono punti in cui il Niger scivola assolutamente in mezzo ad un lembo del Sahara, con le sue dune alte e gialle.

In cima ad una di queste dune, ho voluto montare la tenda per il nostro primo campo. Non avevo fatto i conti con il vento, che di notte si è alzato ed ha facilmente avuto la meglio sui picchetti pigramente affondati nella sabbia. Mi sono svegliato tre metri più giù, avvolto tra il nylon della tenda e l’ alluminio dei paletti. Infine sono riuscito a venirne fuori per scoprire la notte più buia, silenziosa e stellata della mia vita.

Il secondo campo ci ha riservato un’ altra sorpresa.

Stavolta eravamo accampati quasi sulla riva del fiume. Qualcuno ci aveva parlato degli ippopotami che, quando escono dall’ acqua ed iniziano a camminare, facilmente calpestano tutto quello che trovano davanti. E così quando nel pieno della notte abbiamo sentito dei rumori non lontano dalle nostre tende siamo scattati tutti fuori quasi contemporaneamente. Ma hai voglia a frugare il buio con le nostre torce: ippopotami non ce n’ erano. Rinfrancati siamo tornati ai nostri sacchi a pelo. Neanche il tempo di chiudere gli occhi ed ecco di nuovo il rumore. Erano sciacalli, che frugavano nella nostra immondizia

Le notti erano piene di sorprese, ma anche le ore di luce non scherzavano.

A volte rompevamo la monotonia dell’ afa pomeridiana coinvolgendo nei nostri scherzi e nelle nostre chiacchiere (per quanto possibile!) anche i nostri barcaioli. In queste occasioni gli amici al lavoro lasciavano la barra del timone per ridere con noi o raccontarci le loro storie. Tanto il fiume è largo, molto spesso deserto, e la pinasse va avanti lenta, così lenta che c’è tempo per evitare qualsiasi ostacolo. Ma non un ostacolo che ti si presenta davanti all’ improvviso provenendo dal fondo del fiume!

Mentre si rideva e si scherzava, a pochi metri da noi gli occhi e mezzo muso di un ippopotamo. Se il barcaiolo fosse stato alla barra avrebbe avuto il tempo per virare ed evitarlo. Gli ippopotami si sa, sono placidi e lenti ma nervosetti. Basta poco per mandarli in bestia (è il caso di dire). Non credo che una pinasse sul cranio gli avrebbe fatto molto piacere. Ma abbiamo avuto fortuna: il bestione era pronto di riflessi ed il fiume in quel punto era profondo. Così ha rimesso la testa sotto ed è scomparso, senza conseguenze. Ma la paura…

Mopti

Mopti è un porto, forse il più importante del paese. Ma un porto fluviale, in Mali, non è altro che umanità varia e barche a diversi livelli di putrefazione disseminate lungo chilometri di riva. Qualche passerella di legno aiuta lo sbarco ma non aspettatevi altre attrezzature. Qui si mescolano tutte le razze del Mali; i Tuareg, alteri e misteriosi, che vengono dalle sabbie del Nord, e poi pastori Peul e agircoltori Bambara, pescatori Bozo ed i Dogon agricoltori, pastori ed animisti; sì certo, ci siamo spinti anche verso la falesia di Bandiagara, il regno dei misteri Dogon. Ma questa è una storia che non voglio raccontare oggi.

Oggi restiamo ancora lungo il Niger.

Il sale estratto dalle miniere di salgemma – vere e proprie prigioni senza un tetto sulla testa – arriva qui a dorso di cammello. Poi prosegue lungo il Niger fino a Bamako. Mopti è un luogo di scambio, un mercato dove di denaro ne circola poco e la principale economia è quella del baratto.

Lontano dal fiume, strade di sabbia, case di sabbia ed una moschea che sembra una cattedrale, tutta pinnacoli. Anch’ essa è costruita con quello che si trova per terra, ovvero argilla ed un poco di legno. La piazza davanti alla moschea è un altro mercato brulicante di gente, odori e scambi, ma sotto l’ ombra stentata del portico interno è già tutto silenzio e chissà forse anche meditazione.

L’ imam ci prende in simpatia e ci permette di salire le scale che portano al tetto. Una volta in cima, siamo più in alto rispetto a tutte le altre case della città. Riusciamo a vedere in pratica tutta Mopti. Da un lato si perde nelle sabbie, dall’ altro termina nel Niger che pullula di barche di ogni dimensione. Da lì siamo arrivati e da qualche parte lì è ormeggiata anche la nostra pinasse. E lì torneremo perché oltre Mopti ci aspettano ancora giorni di navigazione verso la meta più favolosa.

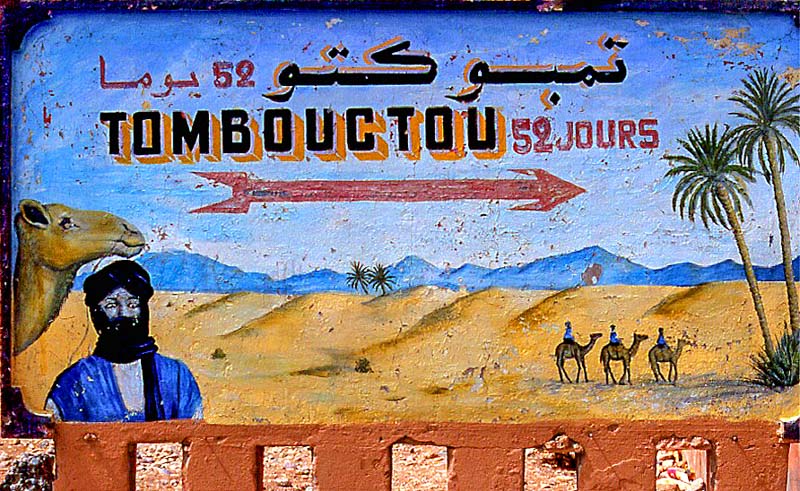

I turisti che visitano il Marocco vanno a Zagora apposta per vedere un cartello. Tutt’ intorno non c’è praticamente nulla, la Valle del Draa è lontana e lontano è anche M’Hamid, il punto in cui il fiume si perde nella sabbia, la strada finisce ed inizia il Sahara.

Ma a Zagora c’è un cartello, grande e molto ben visibile: c’è un uomo vestito di blu, un Tuareg senza alcun dubbio, accanto ad un cammello e dietro di lui una carovana di altri cammelli che si perde tra le dune immense del deserto; una freccia rossa è sovrastata da una scritta bilingue, araba e francese che dice: Tombouctou, 52 giorni.

I turisti vanno a Zagora per questo cartello, solo per avere la sensazione esotica dell’ inizio del viaggio, solo per sognare quello che c’è aldilà di cinquantadue giorni di dune.

Noi siamo a due giorni di navigazione da Timbouctou. Non ci arriveremo in cammello. Ma ci arriveremo.

Il fiume è largo. A volte, con la bruma della mattina, da una sponda non si vede l’ altra.

Quasi all’ improvviso le rive si sono allontanate maggiormente, proprio mentre il sole del pomeriggio iniziava ad assumere venature giallastre e non batteva più a picco sull’ acqua. Appena qualche altra pinasse attorno a noi e quando all’ orizzonte c’ era solo acqua sembrava davvero di essere nel mare. Un mare calmo piatto, senza correnti. Solo che intorno a noi c’ era il deserto anche se non lo vedevamo. Eravamo entrati nel lago Debo e ne saremmo usciti solo dopo ore di navigazione in cui l’ unica compagnia è stato qualche uccello che non sono riuscito a riconoscere.

Il delta del Niger

Delta indica un tipo di foce, quando le acque in prossimità del mare perdono potenza e contorcono il loro corso, si ramificano, scorrono lentamente quasi non avessero voglia di andare a morire nel sale. Anche qui succede la stessa cosa, l’ immenso fiume Niger si impigrisce, dall’ altro lato del lago si disperde in centinaia di rigagnoli

Chissà se si accorgon di niente

o si lasciano semplicemente arrivare

Assomigliano a certe tristezze

che senza preavviso

allagano i laghi del cuore.

Solo che qui il mare non c’è. E’ lontano migliaia di chilometri.

Il fiume va a morire nella sabbia. E’ un tentativo di suicidio che però non riesce.

Debilitato dall’ immensa evaporazione causata dal sole cocente dell’ Africa su uno specchio d’ acqua immenso come quello del lago Debo, il Niger continua comunque a scorrere su verso Timbuctu ma giunto quasi lì, di fronte all’ immensità del Sahara è come se lo cogliesse un fremito di paura, un tentennamento. Ed allora smette di correre verso le immense aridità del Nord e punta a Sud con un grande arco. Lentamente riprende forza, e va a morire davvero nel mare, in Nigeria.

Timbuctu

L’ ansa che una volta era il porto di Timbuctu non ha più il fermento di un tempo, quando il fiume scorreva proprio nei pressi della città. Oggi – grazie al lavoro in comune del fiume e del deserto – chilometri di sabbia dividono le acque dalla città e per raggiungerla dobbiamo metterci in marcia, zaino in spalla. Non sarà una passeggiata breve.

E’ il momento del nostro addio alla pinasse. Da qui proseguiremo in auto fino a Gao. Il tempo ormai è poco e la lentezza della barca non è più il nostro ritmo preferito.

Scopriremo solo in seguito che da queste parti velocità non ha l’ accezione comune in Europa e che uno degli aspetti più affascinanti di questo pezzo d’ Africa è la assoluta mancanza di concezione del tempo da parte dei suoi abitanti. Stiamo per averne un assaggio ma la conferma arriverà quando incontreremo i Dogon.

Timbuctu compare all’ improvviso tra le dune, nella foschia del sole del tardo pomeriggio. Quasi si confonde con il colore della sabbia, ma una volta arrivati scopriamo che qui non tutto è polvere e argilla: ci sono case di pietra, porte di legno e ferro, reliquie del tempo in cui questa città era una potente capitale, un centro di attrazione dei traffici, un grumo di potere tra le dune.

Tutto questo è scomparso, come scomparso è il fiume alle porte dell’ abitato.

Le carovane di cammelli, quelle ci sono ancora, perché sono l’ unico mezzo con cui il sale può essere trasferito verso il fiume. Le piste del Sahara sono inaffidabili e spesso cancellate dalle bufere di vento. Solo i cammelli sanno riconoscere la direzione giusta in quell’ immenso mare giallo e solo i cammelli hanno la resistenza per procedere da un’ oasi all’ altra.

Una carovana di camion avrebbe bisogno di un’ assistenza di svariate autobotti per il rifornimento! Ai cammelli basta un po’ dell’ acqua stagnante delle oasi, e agli uomini spesso ancora di meno.

Si materializza come dal nulla nel pomeriggio inoltrato tra le dune altissime: i bambini del posto – in cambio di una mancia – ci avevano portato lì assicurandoci che la carovana sarebbe arrivata.

Non ci credevamo molto, ritenevamo fosse solo un modo per ottenere qualche franco. Ed invece, eccola. I fianchi degli animali sono piagati dal contatto continuo con le lastre di sale, gli uomini impolverati e stanchi di oasi e bivacchi. Finalmente una città, un tetto, il riposo.

Gao

Da Timbuctu a Gao, attraverso il deserto, su una vecchia Peugeot, in compagnia di un tuareg silenzioso con una radio in mano.

Arriveremo alle 4 ci dice l’ autista alla partenza, quando il sole non è ancora sorto. Ha ragione per l’ orario, ma non per il giorno. Si viaggia lentamente e le forature sono una costante: le spine coriacee delle acacie sono un martirio per i copertoni, ma soprattutto è la sabbia a triturare le camere d’ aria. Sabbia che si infiltra attraverso squarci negli pneumatici, rattoppati alla bell’ e meglio con un poco di filo di ferro.

Razioniamo acqua e viveri e ci prepariamo a passare la notte in mezzo al nulla. Dovremo aspettare un altro sole per ammirare l’ imponente duna rossa di Gao ed il fascino coloniale e corroso di questa città.

Gao visse un’ epoca d’ oro quando i primi collegamenti aerei intercontinentali dovevano necessariamente far tappa in Africa.

Ai tempi in cui viaggiare in aereo era faccenda da ricchi e snob, si atterrava qui e qui si passava la notte in un albergo. Si cenava con stoviglie di porcellana, si beveva da bicchieri di vetro e dopo cena personaggi eleganti si aggiravano nelle sale comuni fumando sigari e bevendo whisky.

Oggi piatti bicchieri e posate sono gli stessi di allora. Lo stesso edificio non ha mai ricevuto un po’ di manutenzione. Decadenza allo stato puro.

Fuori, all’ esterno, il distributore di benzina arrugginito con il somarello che si gode l’ ombra della pensilina, giardini recintati da muretti ormai diruti, ville in stile coloniale che non vedono anima viva da chissà quando. La vita di Gao si è spostata altrove. Un po’ più lontano c’è il mercato, la moschea, le case dove la gente vive; qui circolano solo fantasmi.